lunes, 29 de abril de 2019

Las recordara o no

Y entonces,

ante su atónita mirada,

se desplegó un entramado violeta

que todo el lugar abarcaba.

Cada pequeña pieza, cada ventana,

cada rama, arteria, cada veta,

contaba un devenir singular.

Allí estaban todas sus vidas:

pasadas, futuras,

simultáneas;

las recordara o no.

Un consuelo pueril

pero consuelo al cabo,

sintió entonces al pensar,

que de los universos incontables,

cúmulos de combinaciones posibles

en la insondable cifra de realidades,

al menos en una existencia,

paralela o no a la suya,

había una copia de sí mismo

transitando la vida

que él deseaba vivir.

Y muy posiblemente…

anhelando transitar otra.

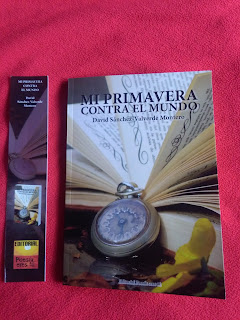

David Sánchez-Valverde Montero (Mi primavera contra el mundo)

Fotografía: Iñaki Mendivi Armendáriz

Vacuidad. PODCAST

viernes, 19 de abril de 2019

Espejo

Umbral, acceso, luz en vilo,

¿o Alicia y las maravillas? Otra eternidad delante.

Casi extintos. Casi eternos

BOOKTRAILER de Casi extintos. Casi eternos

jueves, 18 de abril de 2019

Saturación

Saturación

Todo parece haber sido dicho ya,

escrito pintado esculpido.

Todo parece haber sido ya retratado,

filmado grabado sentido,

comprado agotado vendido.

Anda el asombro malherido ya,

pues dice haberlo visto todo,

oído probado tocado ya todo.

Resbala hacia un tedio sin fondo,

luego asciende noctámbulo, saturado,

y de nuevo hacia abajo vencido.

¿Hay algo que agite el alma?

¿Puede despertar la mirada todavía?

Sentir, recobrar la calma.

Vivir, la fugaz alegría.

Soslayar el tiempo, respirar,

olvidar su atroz tiranía,

existir y dejarlo pasar.

¿Sirve de algo la poesía?

David Sánchez-Valverde Montero (Mi primavera contra el mundo)

Imagen: Iñaki Mendivi Armendáriz

Lux Lucidum

Lux Lucidum

“La

lucidez: martirio permanente, inimaginable proeza”.

E.

Cioran (Ese maldito yo)

Y ahora que la tenía, tras tanto tiempo buscándola sin saberlo, ya no la quería a su lado. El periplo había comenzado, y él columbraba las estrellas a través del cristal de la cabina.

Vamos allá, se dijo intentando darse ánimo. Su mano empujó suavemente el

mando de ignición: el fragor de los motores aplacó por unos minutos su

enloquecida cascada de pensamientos. Así, sin esperanza pero también sin

tristeza, abandonó en la noche su planeta natal. El fragmento de Lux Lucidum palpitaba en la parte

trasera de la nave, pero el eco luminoso alcanzaba sutilmente la cabina,

impidiendo que el atribulado cosmonauta olvidara siquiera por una fracción de segundo

el propósito de su odisea. La atmósfera del orbe en el que habían transcurrido

sus días quedaba ya atrás, y el universo desplegaba su poder, lámina diáfana e

implacable, cuna de estrellas y prodigios.

No tardó mucho en

orientarse y marcar en el panel de mando la primera fase de su itinerario.

Ragmuth. Solo era cuestión de tiempo que su icono apareciese en la pantalla

frontal. Había partido de noche y no tardó en rendirse al sueño: el reflejo de

su rostro dormido en el cristal contenía también la imagen de las estrellas de

ahí afuera. Su mente en reposo y el cosmos se observaban, y una nebulosa lejana

lo teñía todo de violeta. Una suave señal acústica reclamó su atención y lo

despertó. El planeta asomó a simple vista por uno de los márgenes de la cabina,

lejano todavía, un punto blanco, rutilante, ajeno a esa mirada que lo observaba

desde el sombrío vientre de un artefacto galáctico. Conocía Ragmuth por las

descripciones que de él se hacían en los libros de Geografía e Historia

estelar. Los había estudiado en la Academia y su padre, piloto de Escuadra ya

retirado, lo mencionaba a menudo en sus relatos cuando alguien quería

escucharle. Definían a sus pobladores como una sociedad primitiva de estructura

tribal, cazadores-recolectores y nómadas. Al parecer, no se consideraba a esa

gente peligrosa a menos que sintieran miedo o amenaza.

Decidió en su

aproximación al planeta, descender cerca de uno de los pocos asentamientos

estables que allí se daban; el resto eran comunidades de escasa entidad en

constante nomadismo, en las que quizás sería difícil hallar un líder que

valorase lo que el forastero portaba. Así, el aparato se posó en la periferia

del abigarrado conjunto de chozas y tiendas que conformaban aquella aldea, no

sin antes provocar un estruendo considerable con los motores de frenado y

levantar una gran nube de arena y polvo en derredor. El fragor y la novedad en

la vida de aquellas gentes hicieron que unos pocos de forma temerosa al

principio, a los que se sumaron un grupo de unos cincuenta individuos, se

arremolinaran en torno a la nave. Salvo por escasas visitas con fines de

investigación biológica en aquel planeta de selvas y estepas, nadie se

aventuraba a horadar sus cielos, así que la curiosidad era irresistible.

Se trataba de un

asentamiento en terreno yermo cerca de los lindes de una extensión selvática, a

salvo de los depredadores pero lo bastante cerca del agua y del alimento. Las

gentes, como el viajero esperaba, tenían figura antropomórfica pero su piel era

rojiza, de un color más intenso en la cara, y vestían atuendos confeccionados

con pieles de animales y fibras vegetales, adornando algunos de ellos sus

extremidades y cabezas con abalorios de madera, cintas o flores silvestres. No

necesitaba calarse el traje de adaptación espacial, así que salió como estaba,

con ropas cómodas y sencillas de colores oscuros. Al dejar caer su primer pie

en Ragmuth, la masa congregada dio un paso atrás al unísono, pero segundos

después pareció relajarse un poco, ya que el hombre estaba solo, sonriente, con

las manos desnudas. Una mujer se adelantó entre el tumulto, con ademán amigable

aunque todavía con un atisbo de desconfianza en la mirada, unos ojos amarillos

brillantes al igual que en el resto de sus congéneres. El cosmonauta supuso que

se trataba de alguien con autoridad entre esas gentes, y meditó unos segundos

antes de hablar. La mirada de la nativa a través de un cabello grasiento, largo

y casi completamente cano se posó en los ojos de aquel foráneo, más templada y

segura, menos excitable que el resto de los presentes.

¿Qué buscas aquí? ¿Qué

quieres de nosotros?, inquirió la mujer con voz severa a la vez que balanceaba

la cara hacia el visitante.

No deseo molestaros,

dijo con claridad el viajero, mostrando sus manos vacías por delante.

La muchedumbre se

aquietó, siendo golpeado el silencio únicamente por el gorjeo de algunas aves

que transitaban las alturas.

Quiero ofreceros…,

prosiguió el cosmonauta, un fragmento

azul de Lux Lucidum.

La masa comenzó a

agitarse entonces: susurros, lamentos, pasos nerviosos dieron lugar en segundos

a amenazadores chillos guturales, ininteligibles para el extranjero. La mujer

que parecía ejercer de líder dio un paso al frente abriendo los brazos y los ojos

a la par.

¡Si la piedra que

portas toca esta tierra seremos aniquilados!, gritaba en un espasmo de terror.

¡Nuestros viejos saben que su luz nos cegará, matará la luz de nuestra estrella

y seremos arrojados al abismo!, ¡sí!, ¡al abismo! ¡Todas las almas lo saben

desde siempre en Ragmuth! ¡Huye, huye!, no podré retenerlos.

Un proyectil pequeño

rozó la cabeza del visitante e impactó con un chasquido metálico en el casco de

la nave. Seguidamente, los congregados, convertidos ya en una turba

ensordecedora, hicieron caer una lluvia de piedras mientras se arremolinaban

más y más en torno al forastero y su vehículo. El viajero se precipitó a su

interior, disponiendo la partida frenéticamente, pulsando, activando

instintivamente aquí y allá mientras el tronar de los proyectiles castigaba el

exterior de su barca estelar. Con el sonido del último impacto, y el rugido de

los motores de despegue que provocó la estampida de aquellos nativos

enloquecidos, dijo adiós por primera y última vez a aquel lugar.

Cuando la nave hendió

el espacio profundo, en su oscuro e inquieto sueño claveteado de estrellas, el

peregrino logró templar sus nervios, inspirando una y otra vez, espirando a su

vez, intentando sacar de sí toda la tensión y el miedo que fuera posible.

Comprendió que había calibrado mal las consecuencias que podía ocasionar el

mostrar algo tan luminoso, tan saturado de poder como aquel fragmento azul, a

una comunidad que nadaba cómodamente en un río de tinieblas, que se asía con

precaria seguridad a un mundo de oscuridad y secretos, extrañas alquimias,

espíritus errantes, ciclos ocultos.

Así, Ragmuth quedó

atrás, difuminado por siempre en los márgenes del cosmos y su memoria… Y un

nuevo destino emergió entre los pensamientos del cosmonauta: Teatum. Un lugar

completamente distinto al planeta del que acababa de huir, una civilización que

parecía situarse en la cúspide del desarrollo tecnológico. Se trataba de un

satélite artificial, autosuficiente, en serena autarquía, una urbe que ocupaba

toda una luna construida por una raza tocada por la gracia del progreso

científico y material. Al menos estaba casi seguro de que en Teatum no lo

echarían a pedradas, aunque poco más sabía. Su padre únicamente había recalado

allí en un par de ocasiones, intentando culminar infructuosas relaciones

diplomático-comerciales con los teatumtianos, recelosos siempre por

salvaguardar su independencia, desconfiados por naturaleza frente a los

visitantes, sabedores de que portaban el conocimiento necesario para

perpetuarse sin necesidad de pactos, de coaliciones, de relaciones con especies

o potencias extranjeras.

Motivo de la visita, preguntó inesperadamente a través del

comunicador una voz hosca.

Deseo ofrecer un

fragmento de Lux Lucidum.

Espere, dijo la voz. Tras casi cinco minutos en

los que el cosmonauta temió que lo desintegraran allí mismo, el que supuso que

era un controlador de vuelo, dijo:

Aterrice en el muelle

B1.

De esta manera, le fue

permitido posar su nave en uno de los cientos de muelles espaciales que

horadaban la superficie de aquella esfera metálica. Incontables vehículos

partían y otros tantos arribaban, en el continuo transporte de mercancías

procedentes del gigante gaseoso Álohn, al que orbitaba Teatum. Dentro del

hangar, innumerables operarios se afanaban de un lado para otro, transitando

las grises entrañas de aquel ingenioso orbe mecánico, aparentemente ajenos a

cualquier cosa que no fuera su cometido. El peregrino sintió un mal

presentimiento cuando vio a través del cristal de la cabina la comitiva que

esperaba: dos individuos encapuchados con túnicas azules lo observaban con

gravedad, a los que cercaban otros tres seres algo más corpulentos, que

portaban una especie de lanza de metal y aparentaban formar parte de algún

cuerpo de seguridad.

La silueta del viajero

se recortó en el neblinoso umbral, justo tras la entrada principal de la nave,

oculto en parte por el polvo y los gases que esparció el aterrizaje. Tras

acercarse al grupo y antes de que pudiese articular palabra, uno de los

teatumtianos que vestía túnica azul se expresó con elocuente gesto para que

guardara silencio:

¡Ssssschchch! Aquí no.

Acompáñenos, susurró imperativo sin esperar respuesta, pues los tres seres de

las lanzas ya lo rodeaban y lo impelían sin siquiera tocarlo a avanzar por un

angosto pasillo. Pensando que era del todo inútil cualquier resistencia por su

parte, el cosmonauta se dejó arrastrar por aquellas frías criaturas,

arrepintiéndose tempranamente de su visita. Le costaba caminar tan rápido pues

se había calado el traje de adaptación espacial, ya que observó que en el

hangar todos los trabajadores iban embutidos en trajes de protección. El

pasillo abocaba a un ascensor al cual lo introdujeron, para descender varios

niveles cuyo número fue incapaz de contar, pues se encontraba ciertamente

atrapado entre los guardias, que superaban con creces su estatura. Desconocía si los tres gigantes que le

custodiaban pertenecían a la misma especie que los individuos de túnica azul.

Portaban cascos cerrados y solo emitían leves gruñidos bajo sus armaduras

oscuras y sus capas rojizas. El ascensor se abrió a otro pasillo que daba en su

extremo a una amplia sala, tan sobria y gris como todo lo que hasta entonces

había desfilado ante sus ojos. En el centro, varios asientos rodeaban una mesa

blanca y perfectamente rectangular. No lo invitaron a sentarse ni se

interesaron por nada ajeno al motivo de la visita, y tras relajar los guardias

en algo la tensión alrededor del visitante, las dos figuras azules, paradas en

el lado opuesto de la mesa, se adelantaron, hablando el mismo de antes. Levantó

ligeramente la cabeza y pudo ver ahora su rostro estrecho, afilado y de piel

muy pálida, casi azul.

¿Cuál es el propósito

de su visita?, dijo apuntándole con sus ojos glaciales.

El viajero escogió bien

las palabras: Deseo ofrecerles

gratuitamente un fragmento azul de Lux

Lucidum.

Créame, continuó el

mismo. No existe nada gratuito en

este universo. ¿Dónde la ha encontrado?

El peregrino sospechaba

la reacción que iba a provocar, pero no podía esquivar la pregunta. Vino a mí;

la encontré palpitando en la oscuridad de mi habitación una mañana.

El teatumtiano que

había hablado todo el tiempo comenzó a reírse. El otro, dos pasos más atrás, se

sumó a él. Por momentos parecía una risa y por otros un chillido estentóreo,

grotesco.

Estos humanos son

escoria galáctica, apostilló el

segundo.

¿La ha tocado?,

inquirió el primero.

No, contestó el

cosmonauta. La deposité en una urna

de cristal mediante unas pinzas mecánicas.

¿Por qué no la ha

entregado a las autoridades de su planeta?

El viajero suspiró,

pues una avalancha de recuerdos acompañaba su respuesta: Como saben, mi

civilización colapsó hace algo más de medio siglo. Pequeños grupos hemos

conseguido salir adelante a partir de lo que quedó, en áreas más o menos

seguras. Muchos murieron, otros emigraron como pudieron desperdigándose por la

galaxia; todavía hay algunos que lo hacen si encuentran un transporte capaz de

sacarlos de allí. Creo que mi comunidad no aceptaría una piedra como esta, la

consideraría peligrosa. Es probable que no me dieran opción; no puedo regresar

con ella.

Entiendo…, asintió el

teatumtiano dando pequeños pasos frente al visitante. ¿Qué sabe de ella?

Bueno… supongo que más

o menos lo que todos en este universo. Hablan de tres piedras Lux, de respectivos colores azul, verde

y rojo. Al contacto con cada una se le atribuye algún tipo de información, de

revelación, qué se yo. Las leyendas coinciden en que la Lux azul es la más poderosa.

Exacto, afirmó posando

sobre la mesa unas manos casi blancas, con dedos muy finos y largos, terminados

en estrechas uñas azules que sobresalían levemente. El cosmonauta sintió una

punzada de repulsión.

El mismo ser continuó

hablando. Desconozco si es verdad lo que cuenta, humano. Me resulta

indiferente. Según dice, parece que es usted el primero en haber hallado una Lux Lucidum. Verá, nosotros no

necesitamos mitos, no necesitamos piedras mágicas… ¡No necesitamos a nadie! Si

una historia como la suya corriera por mi luna, la duda lo paralizaría todo.

Ahora, va a regresar a su nave y se va a perder en el cosmos con su roca y sus

mentiras. Si vuelve, dispararemos a matar.

De esta forma, Teatum

también quedó atrás. El peregrino se sintió abatido. Era consciente de que su

transporte no podía llevarlo más allá del tercer círculo, y únicamente le

restaba un lugar al que ir: Néiladon. Pensó en su padre. Cogió una vez más su

único legado material, aquel raído cuaderno de viajes. Las tapas azules apenas

sostenían las hojas y cada vez que lo abría, alguna se desprendía entre sus

dedos. Los apuntes de su padre eran más detallados aquí, pues había recalado a

descansar en varias ocasiones. Su población era mínima, concentrada en varios

monasterios y pequeñas edificaciones, ubicados en un gran oasis de los pocos

que salpicaban un planeta de naturaleza desértica. Las enormes dunas de arena

lo cubrían casi todo y parecía una esfera áurea desde el espacio. El

interrogatorio del inquisidor teatumtiano le había agitado el pasado.

Regresaron a él los días de lucha, de esfuerzo titánico por sobrevivir, por

volver a empezar, el peso que recayó sobre sus hombros como uno de los líderes

de la comunidad, un grupo heterogéneo de gentes asustadas, perdidas. Él mismo

perdido, intentando hallar un sentido, rescatando una voluntad que iluminara el

camino.

La intermitencia del

fragmento azul lo apartó de su ensimismamiento. Por primera vez deseó tocarlo,

sentir su poder, comprobar si era cierto lo que decían las fuentes antiguas de

todos los mundos conocidos. Así que se dirigió a la bodega. Su cara reflejaba a

intervalos el azul, los ojos se acomodaban a aquella vibración. De rodillas,

apartó la urna de cristal que lo cubría y apoyó con cuidado los dedos de la

mano derecha. Después posó el resto de la mano e hizo lo mismo con la otra. El

contacto era agradable, percibió un suave calor en la piel de las manos que fue

ocupando todo su cuerpo. Observó que la piedra era más azul, ya no parpadeaba.

Entonces, cerró los ojos, y unos segundos después, al abrirlos, ya no había

piedra, ni suelo, no había nave; flotaba en un espacio oscuro, solo ocupado por

él. El vacío que lo circundaba, de repente se hizo luz, una explosión luminosa

que le obligó a cubrirse los ojos. Al apartar la mano descubrió un cosmos lleno

de estrellas, y un ligero siseo, un zumbido creciente comenzó a llenar sus

oídos. Se arqueó hacia atrás en un espasmo de dolor inconcebible que le recorrió

la espalda: sintió, vio, todo el dolor, en todas sus formas, todas las muertes,

las lágrimas recorrían su cara y creyó que iba a romperse por dentro, que iba a

morir. Justo cuando pensaba que no podría resistirlo más, el dolor fue

atenuándose y brotó en su abdomen un cosquilleo que acabó inundándole; le

reveló todas las alegrías, todo el placer imaginable, arrastrándolo a un

vórtice también insoportable. Cuando el último relámpago orgásmico le estaba

lacerando de un gozo que era ya dolor, bruscamente vino la calma, y quedó así,

observándose a sí mismo en ese océano sereno.

Despertó sobresaltado

con el pitido en la pantalla del navegador: Néiladon estaba cerca. Se encontró

sentado delante de los mandos. Miró hacia atrás. La piedra brillaba bajo su

bóveda de cristal. Desconcertado, algo aturdido, tomó el control manual del

aparato en su aproximación al planeta. Viró hacia la izquierda en el descenso y

pudo ver el gran oasis. Incontables placas solares rodeaban el lugar y hacían

de parapeto frente a la arena, en el interior se divisaban abundantes parcelas

de cultivo y zonas boscosas atravesadas por cursos de agua. Todos los

monasterios ocupaban lugares elevados y se podían vislumbrar también a través

de la vegetación pequeñas edificaciones y toscos caminos. El viajero pensó que

aquí al menos no lo llamarían escoria galáctica, pues eran humanos como él, y

la mano de su padre los describía como “gentes de buen trato, una comunidad de

místicos apartada del ruido del mundo”.

Nada más poner el

primer pie en tierra, percibió el calor húmedo en el aire tibio. Dos mujeres

jóvenes y tres niños le observaban desde un lado. Los críos, maravillados, se

adelantaron y le tocaron las piernas. Portaban escasa indumentaria, finos

tejidos blancos o de colores muy suaves que cubrían parte de su cuerpo,

revelando en el resto una piel morena y brillante.

Discúlpelos. No

recibimos muchas visitas…, dijo una de las mujeres. El suave viento hacía

bailar sus telas mientras sonreía.

Saludos, contestó

afablemente el cosmonauta, a la vez que se quitaba la gruesa chaqueta de vuelo

y acariciaba después la cabellera negra del más pequeño.

¿Qué desea?, preguntó

amable la otra mujer.

Me gustaría hablar con

alguna autoridad en Néiladon, informó el viajero habiendo decidido más cautela

en cuanto a sus intenciones.

Las dos mujeres se

miraron brevemente.

¿Se refiere a alguien a

quien consideremos sabio?, inquirió

la primera.

Sí, eso estaría bien.

Maia podría ayudarle.

Probablemente esté en aquel monasterio, señaló la misma mujer hacia unas

estructuras a modo de torretas, que sobresalían quizá a un kilómetro de

distancia de donde se encontraban.

El peregrino se

despidió y encaró el camino a través de un sendero pedregoso que se internaba

por tramos entre arbustos bajos y árboles de gran altura, para emerger en otros

atravesando zonas cultivables donde hombres y mujeres lo observaban pasar.

Algunos saludaban con la mano, casi todos sonreían, y dos niños tan morenos

como el resto de los individuos que se habían dejado ver, lo siguieron un

trecho sin decir palabra. Por fin, alcanzó la entrada del edificio justo cuando

el cielo era de un violeta cálido. Distinguió a una mujer que parecía esperarle

junto a la puerta.

Soy Maia. Me han dicho

que quería verme.

Con un golpe de vista

el viajero le calculó unos cincuenta años de edad. Vestía con la misma

sencillez que el resto de esas gentes. Llevaba el cabello oscuro recogido

atrás, y mientras aguardaba alguna respuesta su mirada no delató impaciencia,

en un rostro con leves surcos hechos de tiempo que no habían logrado sepultar

su belleza discreta.

Gracias por recibirme.

Desearía mostrarle un fragmento azul de Lux

Lucidum.

Así que parece que son

verdad las leyendas… las piedras de la lucidez…, dijo la mujer.

El hombre suspiró y

sintió todo el cansancio de los últimos días: Pensé que resultaría fácil

desprenderme de ella, pero nadie parece quererla. ¿Sabe?, allá arriba la toqué,

y por un momento tuve la sospecha, intuí de alguna manera, sentí que… que…

¿Que era usted Dios?,

dijo Maia.

La miró absorto.

¿Dónde la guarda?,

preguntó ella.

Se la mostraré,

contestó el peregrino encantado por esa primera muestra de interés. La condujo

de regreso a su nave sin percatarse al principio de que poco a poco, las gentes

del lugar se les iban uniendo tras Maia. Al girarse brevemente en un recodo del

camino, se encontró todos aquellos ojos oscuros escrutándole alegremente en la

noche, y se rio por primera vez en aquel viaje. Las dos lunas de Néiladon

reflejaban tal luz, que la nave parecía un objeto mágico cuando se acercaron a

ella. El fatigado cosmonauta siempre recordaría aquel momento, con ese extraño

pueblo casi rodeándole en la brisa fresca de la noche, el silencio solo

violentado por el rumor de sus pasos y los ecos lejanos de animales

desconocidos para él. Maia le siguió al interior del vehículo. El fulgor azul

aguardaba.

¡Ahí la tiene!, anunció.

Mis ojos no la ven,

dijo la mujer en un tono tan bajo que el viajero creyó no haber entendido.

¿Cómo ha dicho?,

preguntó él.

No la veo ahí delante,

contestó ella sonriendo levemente. El peregrino no lo podía creer, pero no dudó

ni por un momento de la palabra de la mujer.

Pero… está ahí, con su

luz azul, señaló él sintiendo ganas de llorar. Ha estado ahí todo el tiempo.

No dudo de que lo esté,

dijo Maia. Pero creo que está ahí para usted, solo para usted. Es algo que debe

acompañarlo.

En ese instante, el

cosmonauta se sintió oprimido pensando en el absurdo de aquel viaje, de todos

aquellos afanes.

Regrese a su hogar,

aconsejó Maia. Tendrá que aceptar a su piedra azul. Sonrió ampliamente y le

acarició la cara.

Así, con la huella de

esa caricia y las manos de aquellas gentes despidiéndolo desde abajo, puso

rumbo a casa. Pero al abandonar la órbita de Néiladon y acercarse al segundo

círculo, un impulso se abrió paso en su interior. Abrió la escotilla trasera y

dejó que la urna transparente flotara hacia el exterior. La siguió con la

mirada a través del cristal de la puerta de seguridad que separaba la cabina de

la bodega. La vio perderse en el espacio mientras su pálpito azul cada vez era

más pequeño, hasta que al fin, no fue.

*******************************

Tras su primera noche

de vuelta en la Tierra se sentía repuesto. Pensó que tal vez debería, igual que

hacía su padre, dejar testimonio escrito de sus vivencias. Tal vez más

adelante, se dijo todavía soñoliento. Bajó las escaleras hacia la planta baja

con la intención de tomar un buen desayuno por primera vez en tantos días.

Abrió antes la puerta corredera de la habitación que hacía las veces de

despensa. Dio un paso atrás instintivamente: la oscuridad brillaba, parpadeaba,

cada segundo el azul latía allí mismo. De nuevo la Lux Lucidum frente a él, le observaba. El viajero se repuso un

poco. Inspiró.

Entonces recordó la

única caricia que Maia le dio.

David Sánchez-Valverde Montero (Casi extintos. Casi eternos)

miércoles, 17 de abril de 2019

Vacuidad

Contra lo imposible

El amor romántico,

metáfora de la vida.

La vida, metáfora,

del amor romántico:

descubrimiento, gozo,

desgaste, lento declinar.

Yo quise ser Poesía,

tú, alegría y Vida.

Pero las balas silbaban,

sentíamos el acecho

de un minotauro enloquecido,

la tierra vibraba inquieta,

y un cielo gris se vaciaba

haciendo los caminos lodo

y el horizonte inescrutable.

Ambos sabemos que no,

que no hay victoria posible

pues no se trata de eso.

Resistir a voluntad,

doblegar al dolor con Amor,

decir que sí y Vivir

sin esperanzas ni anhelos de gloria,

guardando tus ojos verdes

en el bastión de mi memoria.

Tú y yo juntos,

hermanos de armas,

cargando contra lo imposible.

David Sánchez-Valverde Montero (Mi primavera contra el mundo)

Imagen: Iñaki Mendivi Armendáriz

Tiempo

Tiempo

Cómo lograr retenerte,

domar tu hambre insaciable,

tu paso de arena y olvido,

de ruina, vacío y pena.

Cómo evitar tu caída,

anclar tu susurro en fuga,

lazo de áureos instantes,

sujetar la pasión, la alegría,

hacer de un segundo una vida

y besar la piel de los dioses.

David Sánchez-Valverde Montero (Extraído del poemario "Mi primavera contra el mundo")

Fotografía: Iñaki Mendivi Armendáriz

martes, 16 de abril de 2019

Entrevista en EGUZKI IRRATIA

Entrevista en la revista local de BERRIOZAR

Enlace de COMPRA

Enlace de COMPRA

lunes, 15 de abril de 2019

Soñaba con tomar un tren... PODCAST

Mamá abrirá las ventanas. PODCAST

La veta plateada. PODCAST

De naufragios y sirenas... PODCAST

Todo el dolor del mundo. PODCAST

La extraña reunión. PODCAST

Azúcar y chocolate. PODCAST

viernes, 12 de abril de 2019

Libro de relatos

CASI EXTINTOS. CASI ETERNOS

Poemario

MI PRIMAVERA CONTRA EL MUNDO

lunes, 8 de abril de 2019

PRESENTACIÓN

Entradas

-

21 gramos Adelante, no temas ningún mal, me dijo el guardián de la Puerta. Parece no estar abierta, contesté parado frente al um...

-

Resistencia oblicua Miró distraído hacia las alturas. Un pájaro con las alas abiertas parecía flotar, apenas un leve oscilar en su f...

-

Nostalgia Todavía hoy me alcanza, al mirar hacia el portal, hacia las extrañas ventanas de la antaño casa de mis abuelos. Me t...